ギターは楽器として手軽なこともあって、今では世界中どこでも誰でも弾くようになった大衆的楽器だ。日本でも演歌から始まり、フォーク、ロック、ジャズどんな音楽でも演奏でき、伴奏もできる。しかし、その手軽で、柔軟で、融通性の良いところが、逆に「奏者としての個性」を出すのが意外に難しい楽器にしている。アコースティック・ギターはまだその個性が出しやすいのだが、モダン・ジャズの場合は何せ音量を上げるために電気を通して音を増幅するという、他のジャズ楽器にはなかったひと手間がかかり、しかも当時は、出て来るサウンドを現代のように様々に加工できなかった。だから少なくとも1950年代後半までのモダン・ジャズ黄金期には、ホーン奏者のように、一音聴いただけで奏者の個性を感じ取れるようなギタリストは、そうはいなかったのである。

|

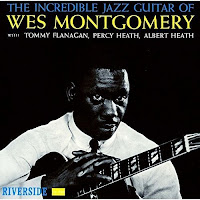

The Incredible Jazz Guitar

1960 Riverside |

その中で、まさに “The Jazz Guitar"と言えるほどの個性を感じさせるのは、私にはウェス・モンゴメリー Wes Montgomery (1923-68) をおいて他にない。もちろん他のギタリストのレコードも散々聴いてきたが、未だにウェスほど「これぞジャズ」という魅力と香りを感じさせてくれるプレイヤーはいないのである。ただし私的には、ポップ路線に向かう前(つまり大衆的人気の出る前)、1965年頃までのウェスだ。1960年に、トミー・フラナガン(p)、パーシー・ヒース(b)、アルバート・ヒース(ds)というカルテットで吹き込んだリバーサイド2枚目のアルバム『The Incredible Jazz Guitar』(Riverside)のヒット以降、1968年に45歳で急死するまでの、わずか10年足らずの、日の当たった短い活動期間の前半部ということになる。ジャズ・ギターには、ヨーロッパではジャンゴ・ラインハルト、アメリカではチャーリー・クリスチャンというパイオニアがいたし、ビバップ以降のモダン・ジャズ時代になって白人ではタル・ファーロウ、バーニー・ケッセル、ジム・ホールら、黒人は少ないながらケニー・バレルのような優れたギタリストも現れたが、ウェス自身のアイドルだったクリスチャン以降、ソロ楽器の一つとしてのギターの存在を有無を言わせず確立したのは何と言ってもやはりウェス・モンゴメリーである。演奏イディオムそのものに革新的なものはなく伝統的ジャズの延長線にあったが、何よりその創造的演奏技法とジャズ界に与えた影響の大きさにおいて、サックスにおけるチャーリー・パーカー、ピアノのバド・パウエルに比肩する存在であり、ウェス以降のジャズ・ギター奏者はすべて彼の影響下にいると言っても過言ではない。ウェスのギターこそ、ジャズ・ギターの本流であり、それと同時に、60年代後期のA&Mでの諸作を通じて、70年代のフュージョン・ギターへと続く流れを作った源流でもあった。

|

Echoes of Indiana Avenue

1957-58

2012 Resonance Records |

親指によるフィンガー・ピッキングと、オクターヴ奏法、ブロック・コード奏法を組み合わせた圧倒的なドライヴ感を持った独創的プレイによって、ウェス以降ジャズにおけるギターは、アンサンブルの中でフロント・ラインとしてソロも弾ける独立した楽器として初めて認知されたと言える。その影響はジャズ・ギターに留まらず、今日に至るまでのギター音楽に途方もなく深い影響を与え続けている。ウェスは独学で、譜面を読めず耳で覚えたという話は有名だが、もしこれが事実だとすれば、これこそウェスの演奏が持つ独創性とジャズの精神を象徴するものであり、その演奏がいつまでも新鮮さを失わない理由でもあるだろう。つまり、本来ギター同様にコード楽器でもあり、個性を出すのが難しい楽器だったピアノで独創的サウンドを開発したセロニアス・モンクと同じく、ギターというコード楽器を用いながらコードによる呪縛から逃れ、テクニックとイマジネーションを駆使して常に ”メロディ” を軸にした即興演奏に挑戦したところにウェスの音楽の本質と魅力があるからだ。ピアノやオルガンと共演してもサウンド同士が喧嘩することなく常に調和し、ソロも単音のホーン・ソロのようにまったく違和感なく共存できるのも、ウェスの演奏がフィンガーだけでなく、コード奏法を使っていても常にメロディを指向しているからだ。一言で言えば、ギターが単音とコードの双方で常に "唄っている" のである。ウェスのバラード・プレイの素晴らしさも、後のフュージョン・ギターへの流れを作ったのもそれが理由だ。そして何物にも縛られないかのように強力にドライブし、飛翔するウェスの太く温かい音とメロディからは、出て来るサウンドは異なるが、モンクの音楽に通じるジャズ的「自由」を強く感じる。また若い時期1940年代終わりのライオネル・ハンプトン楽団時代を除き、ニューヨークではなくインディアナポリスという閉じられた環境を中心に活動していたことが、この独自のサウンド開発に貢献していたことは間違いないだろう。キャノンボール・アダレイによって発掘され、リバーサイドでデビューする前のこの時代(1957-58年)のウェスを記録したレコード『Echoes of Indiana

Avenue』(Resonance Records) が2012年にリリースされたが、モンゴメリー兄弟やメル・ラインなど、地元プレイヤーたちと地元クラブで共演する当時のウェスの素顔が捉えられた、貴重な素晴らしい記録である。だがこの制約のために、50年代半ばのハードバップ全盛期にはニューヨークのスター・プレイヤーたちと共演する機会がなく、60年代になってから初めて脚光を浴びた ”遅れてやって来たスター”という経歴もモンクと共通している点だ。したがってこの天才ジャズ・ギタリストの演奏を記録したメジャー・レーベル録音は、1968年に亡くなるまで、上記スタジオ録音によるリバーサイドの諸作以降、ヴァーヴ、A&Mのリーダー・アルバムだけだ。

|

Full House

1962 Riverside |

今聴いても、とても半世紀以上前の演奏とは思えないような60年代前半のウェスのレコードはどれも名盤と言っても過言ではないが、誰もが名盤と認め、また個人的にも好きなレコードは、上記『The Incredible Jazz Guitar』以外だと、やはりライヴ演奏のダイナミックさを捉えた『Full House』(1962 Riverside)、『Smokin' At the Half Note Vol.1&2』(1965 Verve)という2作だが、私の場合はもう1作1965年のパリ「シャンゼリゼ劇場」の白熱のコンサート・ライヴがそれに加わる。『Full House』は、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、ジミー・コブ(ds)という、当時のマイルス・バンドのリズムセクションに加え、ジョニー・グリフィン(ts)が入ったクインテットによる演奏で、サンフランシスコのクラブ(Tsubo club)におけるライヴ録音だ。これはもう、最高のクラブ録音の1枚としか言えないだろう。リズムセクションの素晴らしさ、ジョニー・グリフィンのテナーを従えたウェスの躍動感も文句のつけようがない。

|

In Paris

1965

2017 Resonance Records |

かなりの録音を残したリバーサイドが倒産した後、1964年にウェスはヴァーヴに移籍するが、その後1965年3月のイタリアに始まる生涯でただ一度のヨーロッパ・ツアー時に、パリ「シャンゼリゼ劇場」でのカルテット/クインテットの演奏をフランス放送協会(ORTF)がライヴ録音した。この音源は1970年代になって日本でも『Solitude』(BYG)という2枚組LPでリリースされ、CD時代にいくつかのバージョンもリリースされてきた。ただし、これらはすべて著作権料の支払いのない海賊盤だった

のだという。昨年発売されたResonance Recordsによる『In Paris』(CD/LP) はそこをクリアし、オリジナルテープをリミックスしたもので、モノラル録音だが、それまでのレコードにあったハロルド・メイバーン(p)とリズムセクション(アーサー・ハーパー-b、ジミー・ラブレース-ds)が引っ込んでいた全体のバランスが改善し、メイバーンのあのダイナミックな高速ピアノも大分よく聞こえるようになった。音も全体にクリアで厚みが出て、聴感上のダイナミックレンジが改善されているので、ライヴ当日の、このグループのダイナミックで圧倒的な演奏の素晴らしさがさらに増している。自作の<Four on Six>、コルトレーンの<Impressions>などの得意曲では、まさにめくるめくようなドライブ感で飛翔するウェス最高の演奏が、さらに良い音で楽しめるのは実に嬉しい。昔から思っていることだが、パリに来たアメリカのジャズメンはみな本当に良い演奏を残すのだ。1950年代から、人種差別なくジャズを芸術として受け入れてくれたこの街と聴衆に、彼らはミュージシャンとしておそらく深い部分でインスパイアされるものがきっとあったのだと思う。アメリカではこの頃はフリーやロック指向が強まっていて、ウェス自身も当時はVerve、A&Mと続く大衆路線に向かっていた時期だったが、パリの聴衆を前にして、ここでは圧倒的な "ジャズ" を本気で、また実にリラックスして披露している。当時パリ在住だった旧友ジョニー・グリフィン(ts) の<'Round Midnight>などの一部(3曲/10曲)参加も、ジャズ指向とリラックス・ムードの増加に一役買っていただろう。この躍動感溢れるコンサートを捉えた録音は、ジャズ史上屈指のライヴ録音の一つであり、私的にはウェス・モンゴメリーのベスト・アルバムだ。

|

Smokin' At The Half Note

1965 Verve |

続く『Smokin’ At The Half Note』(LP Vol.1&2)は、上記パリ公演から3ヶ月後の1965年の6月から11月にかけての録音で、ウィントン・ケリー(p)、ポール・チェンバース(b)、ジミー・コブ(ds)というピアノ・トリオにウェスが加わった演奏を集めたものだ。当時彼らはレギュラー・カルテットとして演奏を重ねていたようだが、これはその当時にニューヨークのクラブ「Half Note」で録音されたライヴ演奏を中心にしたものだ。現CDはLPのVol 1&2から11曲が1枚に収録されたステレオで、音も非常にクリアな良い録音だ。ウェスと相性の良いウィントン・ケリー・トリオの弾むようなリズムをバックにしたウェスの演奏の素晴らしさはもちろんだが、ラジオ放送用のMCも入って実にリラックスして楽しめるクラブ・ライヴで、上記パリ公演と共にウェスのライヴ録音の傑作だ。

|

Guitar On The Go

1963 Riverside |

もう1枚、個人的に好きなレコードは『Guitar On The Go』(1963 Riverside)である。ジャズファンには誰しも思い入れのあるレコードがあるものだが、これは私にとってはそういうレコードだ。なぜなら、1960年代後半の高校時代に生まれて初めて買ったジャズ・レコードだからだ。田舎のレコード店で、ジャズはたいした枚数も置いていなかったが、当時LPは高価で高校生には大金だったので、最終的にコルトレーンの『Ballads』と、どちらにするか迷った末に買ったのがウェスのこのレコードだった。今思えば、そのときは録音後既に5年ほど経っているわけで、前年1967年はコルトレーン、この年はウェスが亡くなっていたのだ。だからリアルタイムとは言えないが、この演奏を初めて聴いたときの衝撃は今でも忘れられない。1曲目の<The Way You Look Tonight>で、ウェスのギターがスピーカーから流れ出した途端、世の中にこんなにモダンでカッコいい音楽が存在しているのか、というくらい感激し、これで私はジャズ(とギター)に嵌ったわけである。このレコードはウェスにメル・ライン(org)、ジミー・コブ(ds)という旧知の相手と組んだシンプルなギター・トリオだが、今聴いても、軽く流れるようなウェスのモダンなギターと、メル・ラインのハモンド・オルガンが実にリラックスした気持ちの良いジャズを聞かせてくれる。それにこのアルバム・ジャケットもジャズっぽくて良かった。コルトレーンではなくウェスにしたのも実はこのジャケットのせいだ。

この時代のリバーサイドのLPレコードは録音にはバラつきがあるが、ジャケットはモンクに加え、ビル・エヴァンス、キャノンボール・アダレイ、このウェス・モンゴメリーなど、どのレコードをとってもデザインが素晴らしく、ブルーノートと並んでジャズ・レコード史を代表するジャケットだが、リバーサイドは特に知的センスに溢れたデザインに特徴がある。モンク伝記の中では、プロデューサーのオリン・キープニューズはあまり良い人に書かれていなくて、イメージが変わってしまったが、デザイナーとしてポール・ベーコン他を起用するなど、やはり当時のジャズ・プロデューサーとしては優れたアート感覚を持った人だったのだろう。モンクの場合、二人の相性の問題もあったし、キープニューズが上記のような同時代の新進スター・プレイヤーたちのプロデュースに忙しかったために、割りを食ったと言えるのかもしれない。